イヤホンやスピーカーを使うとき、「L」と「R」の表示を何となく見て装着していませんか?実はこの小さなアルファベットには、音の体験を大きく左右する意味があります。

本記事では、「L(Left:左)」と「R(Right:右)」の正しい使い方や覚え方をはじめとして、スポーツや日常生活に広がるLとRの重要性について、さまざまな角度から詳しく解説していきます。

特に、イヤホンやスピーカーでの使用方法、英語の発音における違い、楽しく覚えるコツなど、LとRにまつわるあらゆる疑問に答える内容となっています。この記事を読むことで、LとRの意味と活用法をしっかり理解し、より快適で効果的なライフスタイルを実現できるようになります。

右と左の覚え方のコツ

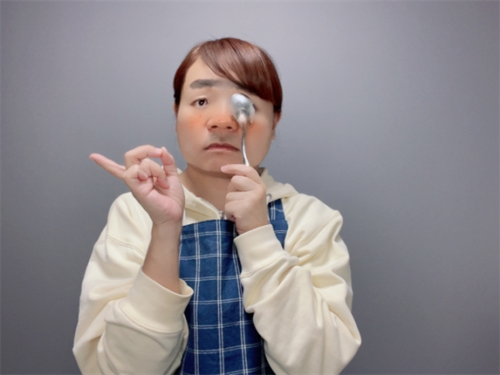

右(Right)はR、左(Left)はLと覚えるのが基本ですが、混乱しやすい方には「RightのR=利き手の右手」と覚えるのが効果的です。また、手を開いて親指と人差し指を直角に広げたとき、「L」の形になるのが左手であるという視覚的な覚え方がおすすめです。

さらに、時計の針が進む方向が右回り(時計回り)であることをヒントにすれば、方向の感覚がより定着しやすくなります。日常生活の中でも、右足が最初に出る歩き方や、スマホの操作をする手などを観察してみると、自然と右左の感覚が鍛えられていきます。

LとRの違いを理解する

イヤホンやスピーカーには「L(Left:左)」と「R(Right:右)」の表記があります。これは単なる記号ではなく、音のステレオ再生や臨場感を再現するために欠かせない指標です。たとえば、映画のシーンで車が右から左へ走り抜けるとき、イヤホンやスピーカーのLとRが逆になっていると、映像と音が一致せず不自然に感じられます。

また、音楽でもドラムのハイハットが左側から聴こえるべきところを右側から聴いてしまうと、演奏の立体感が損なわれます。こうした体験を避けるためにも、LとRの違いをしっかり理解し、意識的に使い分けることが大切です。

イヤホンの正しい配置方法

イヤホンには通常、左右の指定がされています。LとRの小さな印字を見落とさないように確認し、L(Left)を左耳に、R(Right)を右耳に装着するのが基本です。

音楽や動画、ゲームなどでは、製作者が意図した音の方向性を忠実に再現するために左右の音の出力に差を設けています。そのため、左右を逆に装着してしまうと、定位がずれて臨場感が大きく損なわれてしまいます。

たとえば、FPSゲームで敵が右側から近づいてくる音を左から聴いてしまうと、反応が遅れたり、判断ミスにつながる可能性もあります。イヤホンを装着する際は、LとRの刻印をしっかり確認し、正しく配置する習慣をつけましょう。

スピーカーやイヤホンでの具体例

スピーカーのLR配置とは

スピーカーでは、L(Left)はリスナーの左側、R(Right)は右側に配置するのが基本です。この配置によって、音場が自然になり、ライブ会場のような臨場感や音の広がりをリアルに再現することができます。

たとえば、オーケストラの演奏では、バイオリンが左側、チェロが右側といった風に配置されることが多いため、その定位が正しく再現されることで、実際にその場にいるような音響体験が可能になります。

また、映画のサラウンド音声やゲームの3Dオーディオにおいても、正しいLとRの配置は没入感を高める大きな要素です。左右を逆に設置してしまうと、効果音やセリフの方向感覚が失われ、コンテンツの魅力を損なってしまうことになります。そのため、スピーカーを設置する際はL/Rのラベルを確認し、正しい方向に置くことが非常に重要です。

イヤホンにおける左右の配置

イヤホンもスピーカーと同様に、Lは左耳、Rは右耳に装着するのが基本です。多くの音楽や映像作品は、音を左右で使い分けて立体感や演出を表現しており、たとえばステージ上で歌手が左から登場してくるようなシーンでは、L側から声が聞こえるように設計されています。

左右を間違えて装着してしまうと、音の流れや場面の雰囲気が本来の意図とずれてしまい、違和感を覚える原因になります。さらに、ライブ音源やクラシック音楽では演奏者の位置関係を忠実に再現するため、正しい左右の装着が特に重要です。また、イヤホンによってはLとRの文字が非常に小さく記されていることもあるため、購入後に印をつけたり、色分けしておくと判断がしやすくなります。

LSとRSでの認識力向上

右手・左手の使い方

ゲームやリモコン操作などでよく目にする「LS(Left Stick)」や「RS(Right Stick)」という表記は、それぞれ左手と右手で操作するスティックを示しています。例えば、家庭用ゲーム機のコントローラーでは、LSはキャラクターの移動に、RSは視点の操作に使われることが多く、操作の役割が異なります。

これらのスティックを日常的に使うことで、無意識のうちに左右の認識力を高めることができます。また、ゲームによってはL1、L2、R1、R2といったボタンもあり、右手と左手を使い分ける場面が増えるため、左右感覚が自然と身につきます。

さらに、リモコンや電子機器のボタン配置も、L=左側、R=右側という法則があるため、覚えておくと機器の操作性が向上します。このように、日常の中にあるLSやRSの体験を通して、左右の識別能力を高めていくことができます。

LとRを使った楽しい練習方法

ゲームを通じて覚える

LとRの概念は、現代のゲームコントローラーにも幅広く活かされています。例えば、PlayStationやXboxなどのコントローラーには、L1、L2、R1、R2といったボタンや、LS(Left Stick)、RS(Right Stick)という操作スティックが搭載されており、ゲーム内での動作やアクションに大きく関与しています。これらを操作するうちに、自然と「L=左手側」「R=右手側」という対応関係が体にしみ込み、無意識のうちに左右の区別ができるようになります。

また、音楽ゲームやリズムゲームでは、左右の手を使い分けてボタンをタイミングよく押す必要があり、反射的な認識力も鍛えられます。特にアクションゲームやレースゲームでは、音の定位も重要で、敵の足音やエンジン音が左右どちらから聞こえてくるかを判断するために、LとRの正しい理解が求められます。ゲームを楽しみながら、自然にLとRの違いを習得できるという点で、学習に最適なツールのひとつと言えるでしょう。

様々な状況でのLとRの活用

スポーツでの右と左の意味

スポーツにおいて、L(Left)とR(Right)は非常に重要な意味を持ちます。まず、選手の利き手・利き足による戦術やポジションの違いに影響します。たとえば、サッカーでは左利きの選手が左サイドに配置されることが多く、クロスやシュートの精度が高まります。バスケットボールでも、ドリブルやシュートの際にどちらの手が得意かによってマークの仕方やディフェンスの戦略が変わります。

野球においては、左打者・右打者の配置や守備位置における判断など、LとRの使い分けがゲームの流れを左右します。また、監督やコーチが出す指示にも「右サイドを攻めろ」「左にパスを出せ」といったL/Rが多く使われており、選手同士の意思疎通を円滑にする鍵となっています。さらに、チーム練習の中で「Lポジション」や「Rポジション」といった略語が使われることも多く、これらの理解は戦術理解の深度にも直結します。

日常生活における応用例

イヤホンやスピーカーに限らず、私たちの周囲にある日常的な道具や家電製品にもLとRの表記が見られます。たとえば、自転車のブレーキやシフトレバー、自動車のドア、イヤーマフや手袋など、左右を区別する必要のある製品には必ずといっていいほどL/Rの表記が施されています。リモコン操作やテレビのスピーカー設定でも、左右の認識が欠かせません。

さらに、キッチン用品や調理器具、工具などでも、左右どちらの手で扱うかによって使いやすさが大きく変わります。こうした日常のあらゆる場面でLとRを正しく理解し活用することで、無意識のうちに左右の感覚が身につき、生活の効率や快適さが向上します。また、家族や他人と道具を共有する際にも、左右の表記があることで混乱を防ぐ助けとなります。

動きや配置の重要性

イヤホンやスピーカーに限らず、家具や電化製品、スポーツ用品などを正しい位置に配置することは、使用感や快適性に大きな違いを生みます。たとえば、スピーカーの左右の配置が適切でないと、音の方向性が不自然になり、せっかくのサラウンド音響も台無しになってしまいます。

同様に、左右で違う役割を持つコントローラーやリモコン、スイッチなどを正しく置くことで、誤操作や混乱を防げます。さらに、デスク周りや作業スペースの配置にも左右のバランスが影響します。右利きの人にとっては右側に文房具やマウスを置く方が作業がスムーズになり、左利きの人にとっては逆が快適です。このように、LとRを意識して動きや配置を工夫することは、快適な生活環境を作る鍵となります。

LとRの印象を高める

記号を通じた意味の理解

LとRの記号を単なるアルファベットとしてではなく、「方向の象徴」として捉えることで、記憶に深く刻まれやすくなります。たとえば、Lが「Left(左)」、Rが「Right(右)」という意味を持つことをイメージしながら、道案内や音の配置など日常の具体的な場面と結びつけると、記憶の定着が促進されます。

また、アルファベットの形状自体も視覚的な手がかりとなります。左手の指で「L」の字を作ることができるという事実も、視覚と意味をリンクさせる代表的な方法のひとつです。学校教育や学習教材でもこのような視覚的アプローチはよく取り入れられており、特に子どもや初学者にとっては非常に効果的な記憶補助ツールとなります。

視覚的理解を深める方法

LとRの違いを直感的に理解するためには、図解やカラーコードなど視覚的要素を取り入れることが非常に有効です。たとえば、Lを青、Rを赤に色分けして表示することで、視覚的に左右を瞬時に識別できるようになります。こうした手法は、学習教材やオーディオ機器の表示、子ども向けのトレーニングにも広く使われています。

また、イラストや図表を用いてLとRの音の出る位置や発音の違いを示すことで、理解がさらに深まります。特に初心者や視覚優位型の学習者にとっては、言葉だけではなく、目で見て覚えることが習得の近道になります。視覚的な理解を意識的に取り入れることで、LとRの区別が自然と身につくようになります。

コミュニケーションを楽しむための方法

LとRの違いを理解していると、英語だけでなく、日常生活の中でさまざまなコミュニケーションが格段にスムーズになります。たとえば、道案内を受けたりしたりする場面で、「turn right(右に曲がって)」や「look to the left(左を見て)」といった指示を正しく理解できるようになります。

また、音楽や映画の話題で「右側のギターソロがよかったよね」といった会話においても、LとRを意識している人は相手の意図をより正確に把握できます。

さらに、ビジネスやプレゼンテーションの場でも、図やスライドでの左右の説明を正しく伝える力が身につき、信頼性のある説明が可能になります。

LとRを言語的にも感覚的にも把握しておくことで、相手とのやり取りが円滑になり、より深く内容を共有できるようになります。ちょっとした意識の違いが、コミュニケーションの質を大きく高めるのです。知識を活かして、会話や交流をより豊かで楽しいものにしていきましょう。

LとRの位置を覚えるための道具

オーディオ機器の機能と使い方

一部のイヤホンやスピーカーには、L(Left)とR(Right)を自動で認識して適切な出力を行う自動判別機能が搭載されています。たとえば、左右をどちらの耳に装着しても、機器側で音の方向を調整してくれるスマートイヤホンや、専用アプリと連動して使用状況に応じてL/Rの役割を切り替えるスピーカーなどが登場しています。

また、音声ガイド付きの製品では「Left」「Right」と装着時に音声で教えてくれるものもあり、視認が難しい場合や子ども、高齢者にも便利です。こうした機能を活用することで、左右の装着ミスを減らし、より快適な音響体験が実現できます。

さらに、Bluetooth接続時にL/Rの位置を示す設定表示や通知を受けられる製品もあり、視覚と聴覚の両面からサポートしてくれます。日常使いはもちろん、プロの音響環境でもこれらの機能は重宝されており、機器選びの際にはL/R機能の有無をチェックするとよいでしょう。

入力デバイスでの使い分け

キーボードやコントローラー、マウスといった入力デバイスにもL/Rの区別が明確に存在します。ゲーム機のコントローラーでは、L1、L2、R1、R2などのボタン表記があり、それぞれが異なるアクションやコマンドに割り当てられています。

これらの使い分けを理解することで、ゲーム操作がより正確かつスムーズになります。また、キーボードでもショートカットキーやマクロキーが左右に分かれて配置されていることが多く、左右の役割を把握しておくと作業効率が格段に上がります。

パソコン操作に不慣れな人でも、視覚的に「Lは左手で操作する部分、Rは右手で操作する部分」と捉えることで、使い方が自然と身につきます。特に複数のデバイスを同時に操作するような場面では、左右の認識が操作の精度に直結します。ゲームやデザイン、音楽制作など、専門的な分野でもこのスキルは大きな武器になります。

ヘルプツールの活用法

スマートフォンアプリや補助ツールを活用することで、LとRの違いをより簡単に学び、定着させることができます。たとえば、L/Rを色分け表示するイヤホンシール、左右の位置を音声で教えてくれるアシスタントアプリ、L/Rの練習ができるゲームアプリなど、多様なツールが市販・配布されています。

特に子どもや英語初心者、高齢者など、視覚的・聴覚的なサポートが必要なユーザーには非常に有効です。また、教育現場ではLとRの学習に特化した教材やワークシートが活用されており、身体を動かしながら左右を学べるアクティビティも効果的です。

さらに、PCやタブレットのインターフェース設定で左右の配置をカスタマイズしたり、トレーニングモードを使って繰り返し練習することもできます。これらのヘルプツールを組み合わせることで、LとRを学ぶ環境がさらに整い、楽しく継続的な習得が可能になります。

まとめ

LとRというたった2つのアルファベットですが、その意味と正しい使い方を理解することで、私たちの日常生活や学習、エンタメ体験に大きな影響を与えることがわかりました。イヤホンやスピーカーを正しく装着することは、よりリアルな音響体験を得るために欠かせない基本であり、英語におけるLとRの発音の違いは、円滑なコミュニケーションに直結します。また、ゲームやスポーツ、映画など、さまざまな分野でLとRの知識が応用されており、正しく理解することでその効果はさらに広がります。

この記事で紹介したコツや練習方法、ツールを活用すれば、誰でもLとRを楽しく、そして確実に身につけることができます。左右の区別に自信がなかった方も、今後は迷わず判断し、より正確に使いこなせるようになるでしょう。LとRの理解を通じて、生活の質を高め、より豊かな体験を手に入れてください。